山西省忻州市代县历史1

山西省忻州市代县历史1

代县历史1

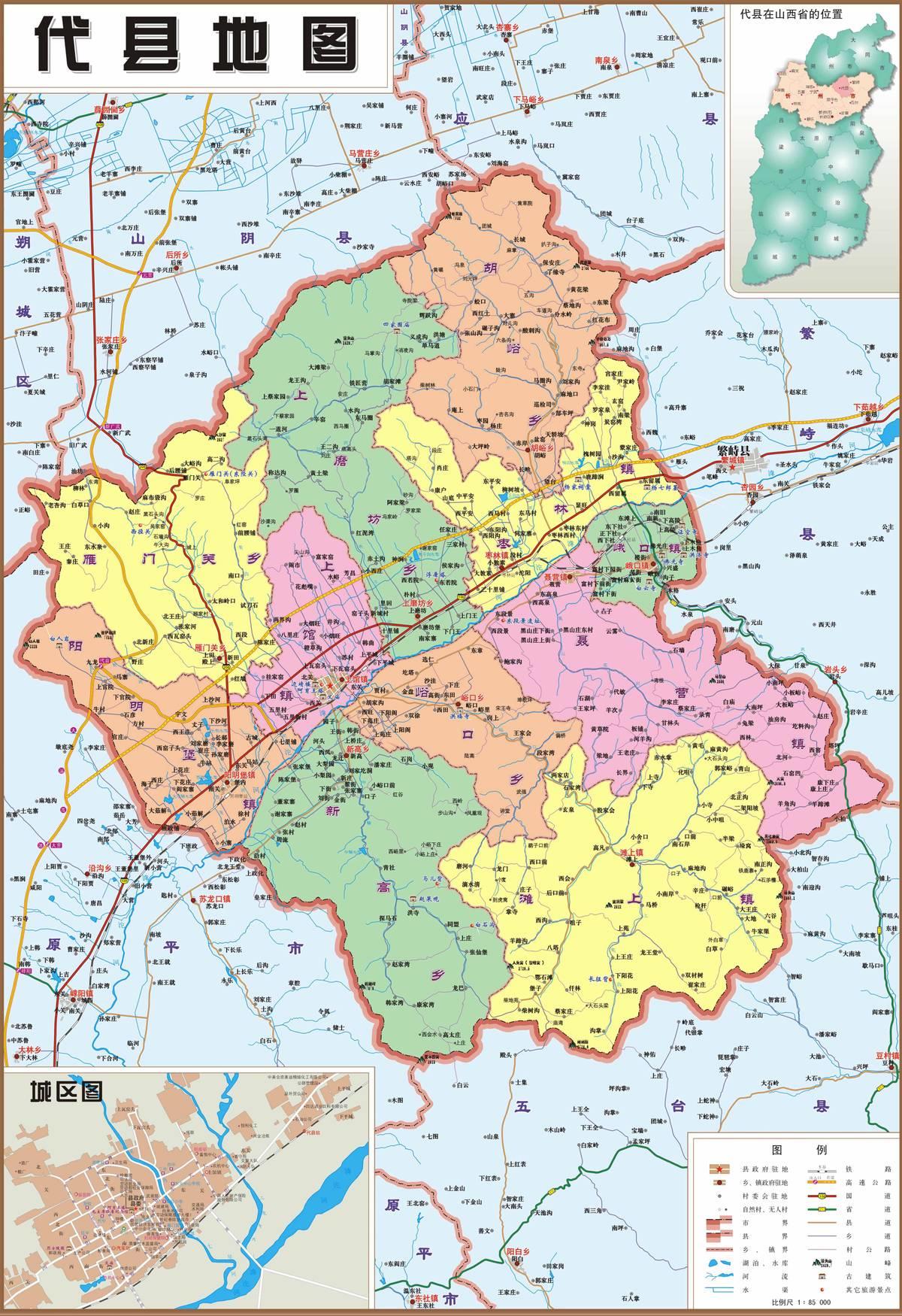

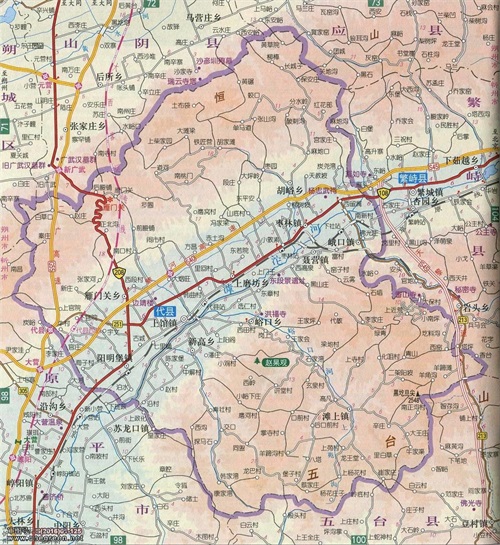

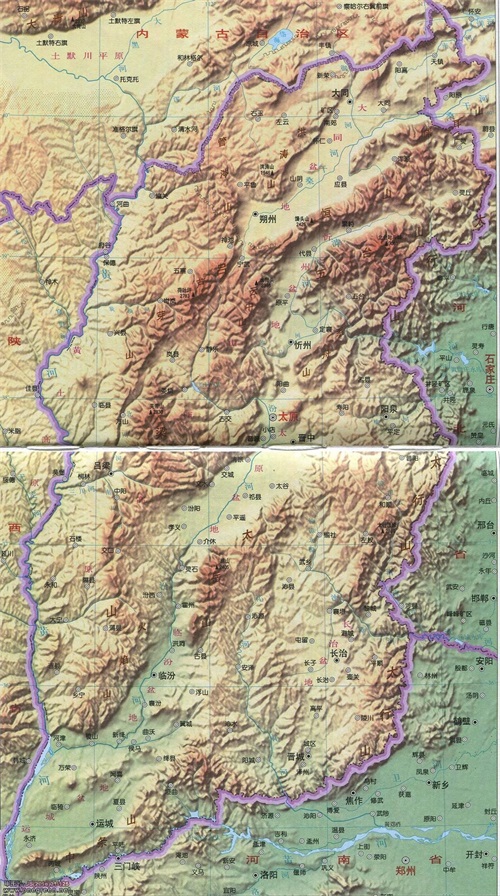

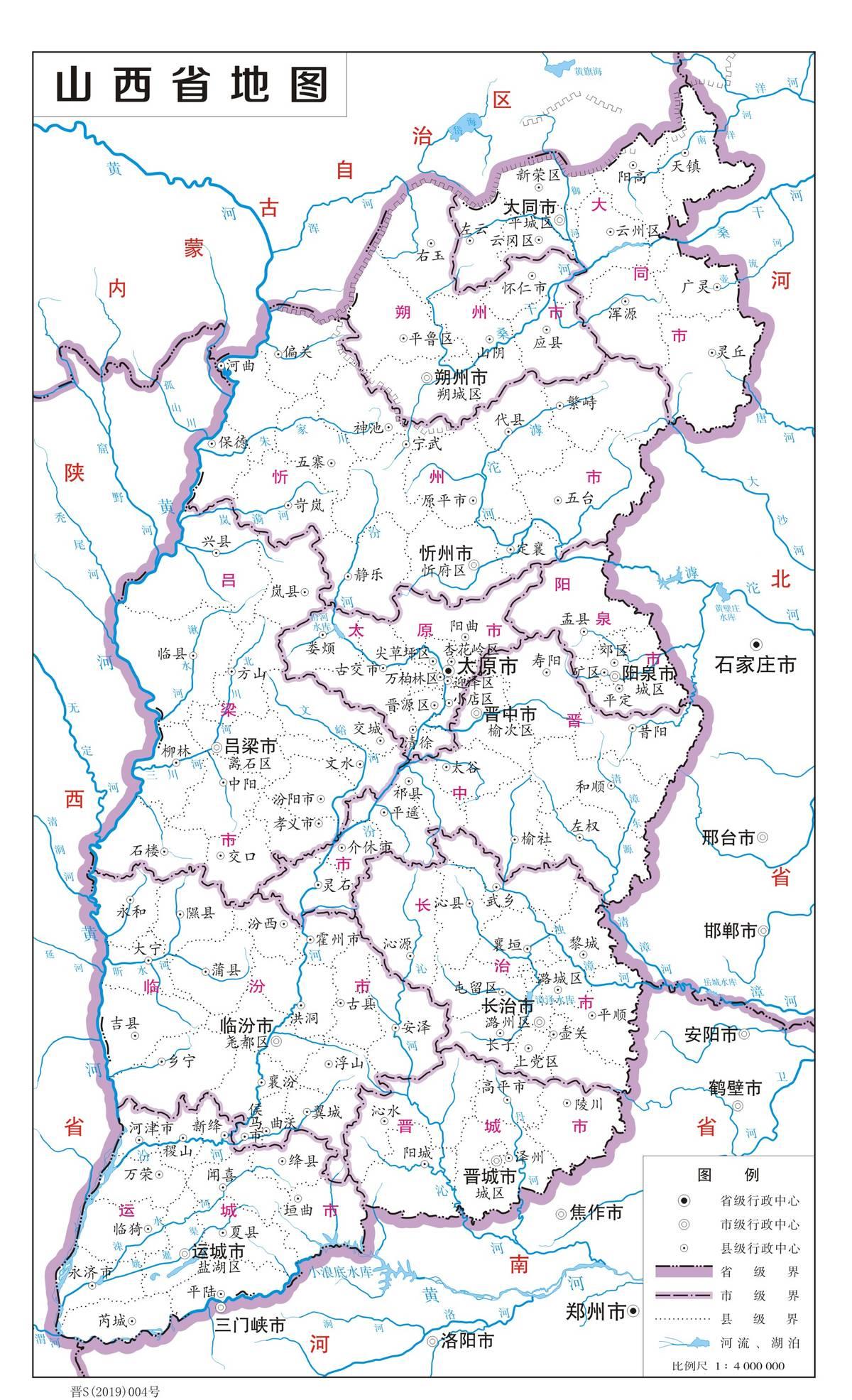

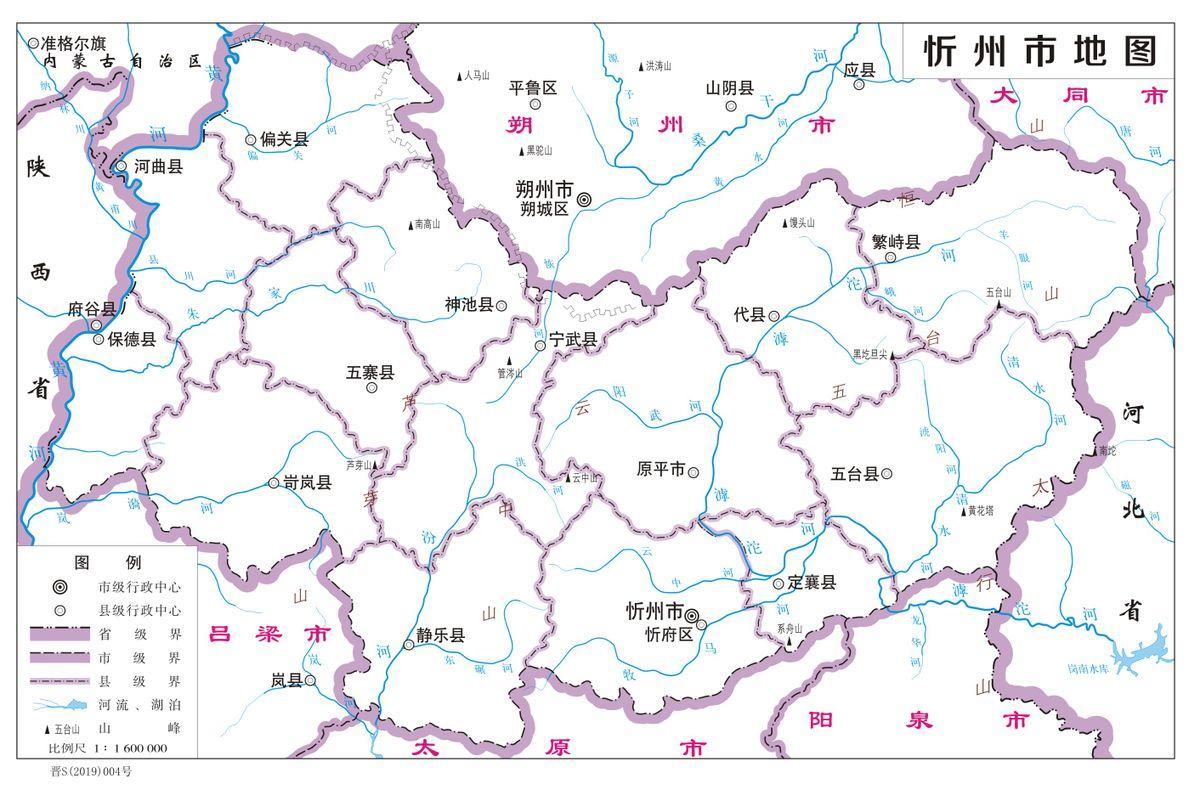

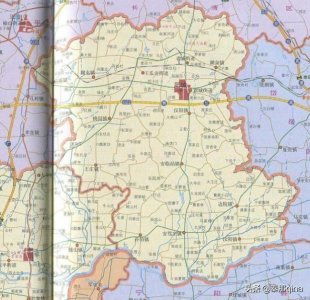

一、代县地理概况

代县地形轮廓略呈长方形,南北长约60公里、东西宽40公里,总面积1700平方公里。代县北面是恒山余脉,南面是五台山麓,滹沱河水由东北向西南横贯全境。山地约占全县总面积的70.5%,丘陵占16.9%,平川盆地占12.6%。2013年,代县总人口21.5万

1、上馆镇

上馆镇地处代县县城,是全县的政治、文化中心,全镇行政面积96平方公里,耕地4.0378万亩、牧草2万亩、经济林1.2万亩,辖29个行政村和5个居委会。2018年户籍人口为5.3469万人,2017年常住人口为8.3483万人。(1982年城区人口只有1.5956万人,其中农业人口0.849万人。)

上馆镇解放初划为二区,1953年划城关乡,1956年改城关镇,1958年改星火乡。1958年在繁、代合县时期,建代城公社;1961年,繁、代分置,改城关公社。1981年改城关镇,2002年改为上馆镇。镇政府驻代县西南街(冯家街西大街交叉处)。

汉朝时,雁门郡阴馆县(今山西朔州市东南55里夏关城村,东南紧邻旧广武村)治所叫下馆城,在句注山北麓;同时在句注山南麓,又筑造了一个上馆城,位于太原郡广武县城以东15里。

1373年,代州(上馆城)在旧城的基础上砌石为基、砌砖为垣,筑城墙高三丈(一丈=10尺)五尺,周长8里185步,上垒雉堞(锯齿状垛墙)。四个城门之外各筑垔城,与城齐高;垔城外又筑逻城,高度是城的一半。逻门外又筑护城河。四门外各设吊桥,以通出入。四个城门、四个垔城、四个城角各建敌楼(砖木结构)一座,共12座,以守望敌兵。城中央又建鼓楼、钟楼、奎星楼,南门外又有南楼,全城共16座楼。 出逻城,东、西、北各建关城一座,每座关城的周长约二、三里。

代州城内名胜,东北边有 园果寺阿育王塔(601年始建木结构塔,1275年,改建为砖塔),北边有天宁寺,西南边有文庙,中央则是巍峨总理的边靖楼。北关有太宁宫。

2、阳明堡

包括堡内、南关、东关三部分。1982年居民5362人,耕地11598亩。清代,街面设店铺40多家,尤其以食店行出名。每年3月18庙会。东茂河、西茂河水源充足,西茂河水库储水量323万方。

春秋时,晋大夫羊舍氏巡行于此,引羊头神河(今茂河)灌溉,使这里五谷丰登,取名“羊头城”,以示纪念。宋治平二年(1065年)筑堡后,演变为阳明堡。

3、聂营

1982年有居民3230人,耕地8347亩,是全县最大的自然村。明成化年间引进水稻,为全县最早的种稻村。村东北蕴藏大量泥炭(是煤化程度最低的煤)。 晚清有商号50多家。东西大街长一里多,街心建土木结构阁楼,高3丈多。

金大定年间,有聂姓大将在此扎营,故名聂营。现在北街马王庙附近仍有大小营门之称。

4、峨口

位于峨峪山脚下,包括西村、东村、楼街、郝街4个自然村。1982年有居民3823人,耕地2771亩。峨河横穿东村、西村之间,水源丰富。盛产辣椒、烟叶,自古比较富裕。明嘉靖、清康熙年间先后在此建东、西2寺。1968年以后,太钢峨口铁矿的办公生活楼舍陆续建在西村、郝街一带,占地1315亩。

5、枣林

《太平寰宇记》载:“隋《图经》云,初筑此城,以地多枣树,故名枣林。”曾名枣户城,又名枣林堡。枣林村今分为西村和东村。

枣林(乡)镇政府最初在枣林村,故得(乡)镇名。后来,枣林(乡)镇政府迁址到小墩素村,但(乡)镇名未变。

6、各村村名来历

平城:214年,因匈奴屡扰,汉廷将雁门郡平城县(治今大同东北30里),迁置此地,并筑城堡,仍称平城。

朴村:汉文帝刘恒的母亲薄bó太后葬于上磨坊村北,称薄村;为取厚之意,以谐音更名为朴pǔ村。

沱阳:位于滹沱河之阳,故名。

东留属:《魏书·太宗纪》载:“泰常八年(423年),明元帝拓跋嗣巡行雁门郡广武故城,随行王公眷属曾留宿此地,故名留属。”

巡检司:位于胡峪村东北,因明代曾在此设巡检司,故名。

了缘寺:佘太君在胡峪山(恒山山脉一段)分水岭北的胡峪水畔的寺院了过“缘”(即还过愿),故名。

保安庄:因地处雁门关十八隘之一的胡峪口的咽喉要冲,居民祝愿保佑平安,故名。

铁匠营:杨家将镇守雁门一带时,在水峪口河(水峪河)上游东支流畔组织铁匠营制兵器,故名。

东马圈:杨延昭随父出征,在水峪口河(水峪河)上游驻扎并圈马,故名。

安庄:杨家将在此设过马鞍库,故名鞍庄,后谐音讹变为安庄。

后腰铺:地处明雁门关以北道路的腰部,又曾设驿站,故名。

试刀石:李自成在七里河打败代州总兵周遇吉,周遇吉的援军则从雁门关南下增援,李自成率兵北上迎敌,路过此地时,在一块大石头上试刀,故名试刀石村。今村南仍有一块“凹”字形大石头,即李自成试刀石。

古城:此地是秦汉广武县故城,故名。

崔庄:宋代,潞安府(今长治市)崔姓迁阳明堡北部、西茂河东岸建村定居,故名。

潘家庄:宋朝潘美曾在新高乡东边、中解河东岸憩息,故名。

张家寨:明洪武年间,张德山从洪洞迁到新高乡南边、中解河西岸定居,故名。

东章:唐朝时代州都督薛仁贵,从东边来峪口北张望军情,故名东张。后谐音讹变为东章。此村今仍有“张望地”的土地名。

讲堂:唐天宝八年(749年),学者董思珍等7个道士在峪口河南支流磨河畔讲学,故名。

佛光庄:是五台山佛光寺的庄产,故名。

高凡:位于滩上镇西北、峪口河畔,原名寨里。1943年3月,代县游击队政委高凡在此牺牲,解放后为纪念烈士,更名为高凡。

芳昌:位于水峪河东边,原名大西庄。1940年,代县县委委员、一区区委书记金芳昌,在此被日伪军围捕、后在县城就义。解放后为纪念烈士,更名为芳昌村。

双徐:位于峪口河和峪口乡西南,原名上曲。抗战时,代县四区区长徐廷华和助理员徐明先后牺牲于此。解放后为纪念烈士,更名为双徐。

-

- 春秋美男子宋玉因为一时气氛,留下1篇千古名赋,却毁了1个人!

-

2025-04-14 13:35:25

-

- 「浮宫杨梅」新鲜上市!颗颗酸甜冰凉、肉厚核小,一年只卖50天

-

2025-04-14 13:33:11

-

- 神秘的楼兰文明,惊现“3800年美女干尸”,楼兰古国的消失之谜?

-

2025-04-14 13:30:57

-

- 河南省最值得一去的景点排名,老郑州推荐,让你的五一不负此行!

-

2025-04-14 06:01:03

-

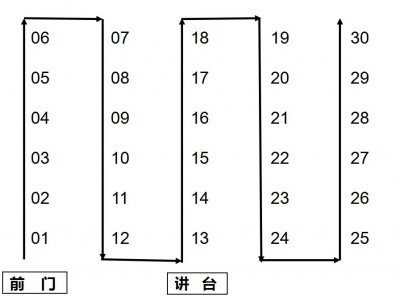

- 高考考场如何布置,里面都有哪些不为人知的秘密

-

2025-04-14 05:58:49

-

- 通过“闲鱼”销售廉价二手苹果手机,团伙诈骗141万元

-

2025-04-14 05:56:34

-

- 没钱的人,大多有这4个穷习惯:不是胡说,很真实!

-

2025-04-14 05:54:20

-

- 发生在七十年代的真实的故事

-

2025-04-14 05:52:06

-

- 市委常委、区委书记何正军看望慰问肃州区广大新闻工作者

-

2025-04-14 05:49:52

-

- 享受生活,品味经典-南澳州1847酒庄

-

2025-04-14 05:47:37

-

- 南京师范大学的王牌专业

-

2025-04-14 05:45:23

-

- 山东肥城市-地名源于肥子国

-

2025-04-14 05:43:09

-

- 慈溪女子交2800元找了份钻石画加工活 如今却愁得睡不着

-

2025-04-14 05:40:55

-

- 金拱门的前世今生

-

2025-04-14 05:38:40

-

- 我是,无敌的无敌的小可爱!

-

2025-04-14 05:36:26

-

- 黑科技-战斧巡航导弹的前生今世

-

2025-04-14 05:34:12

-

- 没带身份证如何开房?社区民警的一个想法实现旅馆业的“最多跑一次”

-

2025-04-14 05:31:58

-

- 青岛站附近的景点,哪些好玩,一天是否可以感受青岛的魅力

-

2025-04-14 05:29:43

-

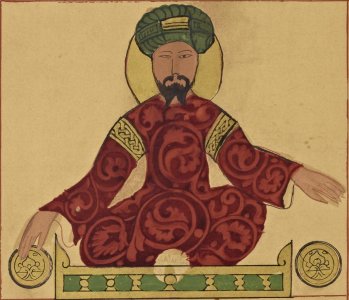

- 《帝国时代2》历史人物:萨拉丁

-

2025-04-14 05:27:29

-

- 北京京郊游好去处:薰衣草庄园

-

2025-04-14 05:25:15

农村留守妇女无聊寂寞甘愿出轨,于情于理不合,有违伦理道德

农村留守妇女无聊寂寞甘愿出轨,于情于理不合,有违伦理道德 盘点现任福州长乐籍优秀企业家

盘点现任福州长乐籍优秀企业家